【引子:一扇窗的隐喻

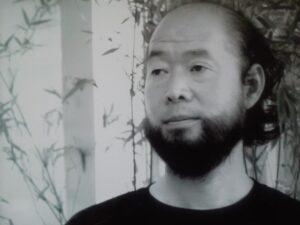

2013年,广州珠江城大厦的玻璃幕墙在阳光下折射出流金般的光晕。这座“全球最节能写字楼”的室内空间里,陈万里正俯身端详着光影在禅意屏风上跳跃的轨迹。那一刻,他忽然想起1983年中央工艺美院的某间画室——少年手持炭笔勾勒石膏像时,窗外的银杏叶正将秋色揉进窗棂。三十载光阴流转,这扇连接传统与现代、艺术与技术的“窗”,始终贯穿在他对建筑与生命的叩问中。

第一章 根系:在学院派的土壤里长出异质枝桠

岭南的湿热季风与巴蜀的麻辣气息,共同滋养了陈万里的艺术基因。从中央工艺美院到重庆建筑工程学院,他在林徽因、梁思成等先辈构建的中国建筑学脉络中穿行,却总在素描本上涂抹着出格的线条——敦煌藻井的几何秩序与江南园林的曲径通幽,在纸面碰撞出奇异的火花。当同窗们沉浸于包豪斯的功能主义时,他已在硕士论文中写下:“建筑应是凝固的山水诗”。

1991年自费赴美的决定,让这位青年建筑师在纽约的钢铁森林里开启了另类修行。他在古根海姆博物馆的螺旋坡道间揣摩赖特的东方情结,却在唐人街的祠堂飞檐下顿悟:真正的建筑革命,或许该从故土的文脉中破土重生。

第二章 破壁:当园林遇上摩天楼

1995年广州某间逼仄的工作室里,陈万里在长隆酒店游泳馆的图纸上画下第一道弧线。当甲方质疑“为何要在现代空间植入岭南灰塑”时,他指着窗外榕树垂落的气根说:“传统不是标本,是仍在呼吸的生命体。”

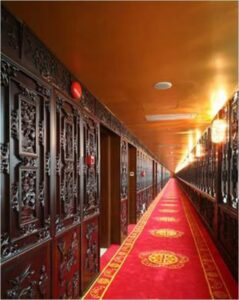

这种执念在东莞朗豪国际酒店的方案中化作惊艳的实践:钢结构骨架撑起玻璃穹顶,而青砖镂空幕墙却如展开的折扇,将岭南骑楼的阴影温柔地投射在大理石地面。正如他在《岭南建筑学派口述史》中记录的何镜堂院士所言:“真正的创新,是让历史与现代在空间中对话。”

第三章 筑梦:用建筑丈量文明的边界

2017年特立尼达和多巴哥的烈日下,六个国际体育场馆的规划图在会议桌上徐徐展开。面对加勒比海的文化语境,陈万里提出了“酥康城市”理论的首次海外实践:钢结构网架如棕榈叶般舒展,看台弧度暗合玛雅金字塔的几何韵律。当西方工程师惊叹于这种“非理性曲线”时,他展示出北宋李诫《营造法式》的斗拱分解图——东方智慧与现代科技的对话,在热带季风中悄然萌芽。

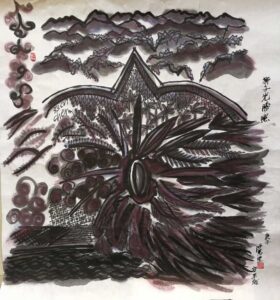

这种跨界思考在《城市五个边界》理论中达到哲学高度。他提出“建筑应打破物理、文化、时空、感知与技术五重边界”,正如其策划的《未来山水》画展中,水墨卷轴与参数化设计图并置产生的奇妙互文。

第四章 传灯:建筑师的文人使命

深夜的岭南建筑学派博物馆筹备处,36位大师的采访录像正在循环播放。贝聿铭胞弟贝礼中讲述家族祠堂的记忆时,陈万里在笔记本上写下:“建筑师的终极使命,是为文明续写未被书写的篇章。”

这种文脉传承意识,化作广州国际设计之都论坛上的激情演说,化作白云学院讲堂里“空间叙事学”课程的鲜活案例,更化作《家居大变身》节目中,他手把手教市民将西关花窗元素融入现代玄关的温暖场景。当同行追逐参数化设计的浪潮时,他带着团队丈量珠江三角洲的百年碉楼,在无人机测绘与传统榫卯技艺间寻找支点。

【尾声:未完成的进行时】

2020年某个雨夜,陈万里站在佛山保利花园复式住宅的露台上。业主特意保留的百年龙眼树穿透玻璃天井,在雨中舒展着苍劲的枝干。这一刻,他想起二十年前香港中环的某个黄昏——站在贝聿铭设计的中银大厦脚下,忽然明白建筑师的宿命:我们终其一生,都在为瞬息万变的时代,构建永恒的诗意栖居。

从岱山湖畔的粉墙黛瓦到珠江新城的生态摩天楼,这位复合型艺术家用四十载光阴证明:当建筑成为生命的容器,每一块砖石都在诉说文明的韧性,每一处空间都在续写未完成的史诗。正如他在某次画展前言所写:“真正的创造,是在时光长河里种下会开花的石头。”